梨の保存方法

梨は鮮度のよいうちに食べるのが一番ですが、量が多くてすぐに食べ切れないこともあります。梨を保存するときは特有のみずみずしさを失わないようにすることが重要です。どのように保存すればよいのかを見ていきましょう

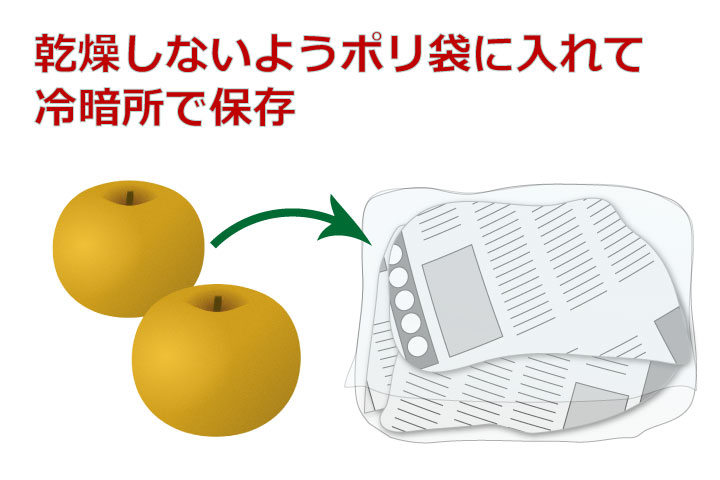

すぐに食べるなら冷暗所で

購入して1~2日で食べるなら、直射日光の当たらない冷暗所に置いておきます。ポリ袋に入れるか、新聞紙で包んでからポリ袋に入れて保存しましょう。食べる少し前に冷蔵庫で冷やすとおいしく味わえます。ただし冷やし過ぎると甘味の感じ方が薄れてしまうことがあるので、冷蔵時間は2時間くらいがおすすめです。

気温の高い時期や適当な冷暗所がない場合は、冷蔵庫の野菜室に入れておくと安心です。また半分にカットした梨は、ラップでしっかりと包んで冷蔵保存して、翌日には食べきるようにします。

すぐに食べる場合や涼しい時期なら冷暗所で保存

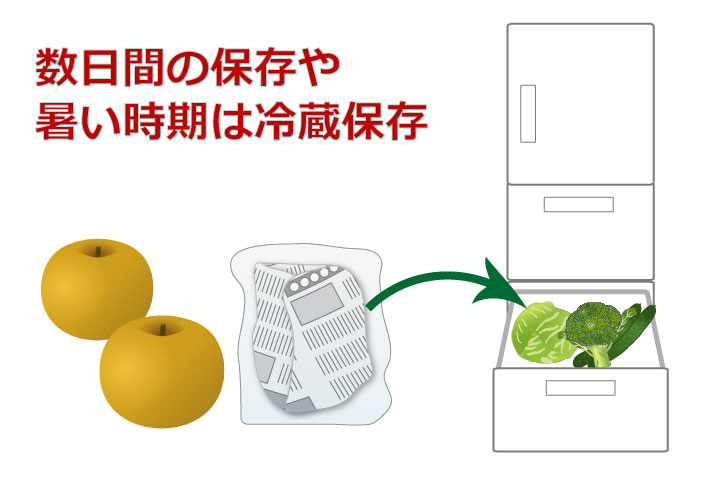

数日保存するなら冷蔵庫の野菜室へ

気温が比較的高い時期に3日以上保存するなら、冷蔵保存がよいでしょう。果実が乾燥して水分が失われないよう、新聞紙などで1玉ずつ包んでからポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室へ。状態がよければ1週間くらいは日持ちします。この場合、食べるちょっと前に冷蔵庫から出しておくとよいでしょう。

すぐに食べない場合や気温の高い時期は冷蔵庫の野菜室に入れておきます

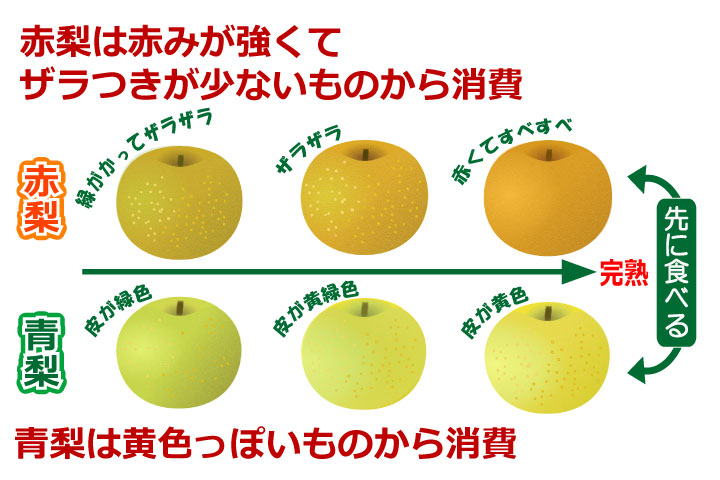

食べる順番は色やザラつきで

量が多くてすぐに食べ切れない場合は、保存している梨の消費順もポイントです。「豊水」や「南水」「にっこり」などの赤梨は、果皮が緑っぽいものよりも赤みが強いほうが熟しています。そのため熟度の進んだ赤いものから食べていきましょう。

また「二十世紀」や「かおり梨」などの青梨は、緑よりも黄色みがかったほうが熟しているので、そのような果実から先に食べていきます。

ちなみに完熟すると果皮のザラザラ感が減っていくので、色味が同じくらいならザラザラが少ないものから消費していくとよいでしょう。

「豊水」や「南水」などの赤梨は赤みが強いものから、「二十世紀」などの青梨は黄色みが強いものから食べていきます

この「豊水」は少し緑色がかっているのであとで食べます

表面のザラつきが強いものよりもザラつきが弱いものから先に食べます

この「豊水」は赤みが強いので先に食べましょう

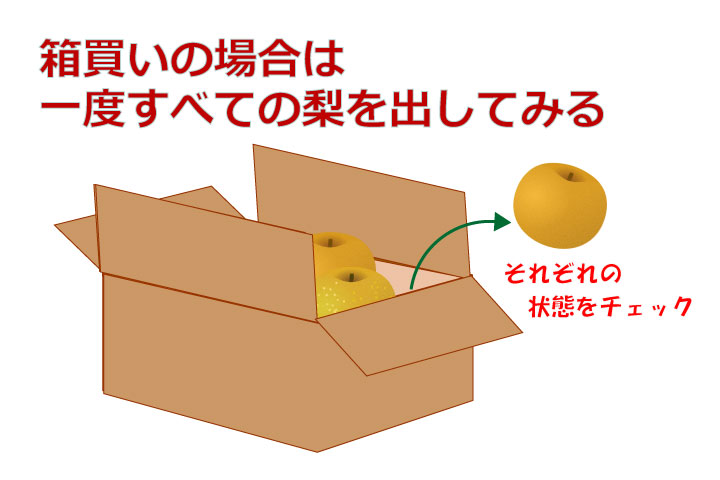

箱買いした場合の保存方法

梨を箱買いした場合は一度すべて出して、熟度の進んだものから食べるようにします。上で述べているように、赤梨は赤っぽいもの、青梨は黄色っぽくなったものから消費していきましょう。

また、箱のまま気温の高い場所に置いておくと傷みやすいので、気温の高い時期は冷蔵保存がおすすめ。冷蔵庫に入りきらない場合は冷蔵庫と冷暗所に分けて保存し、冷暗所のものから食べていきます。

箱に入った梨は冷暗所で保存しますが、気温の高い時期や日持ちしそうにないものは冷蔵保存がよいでしょう

梨を冷凍するとどうなる?

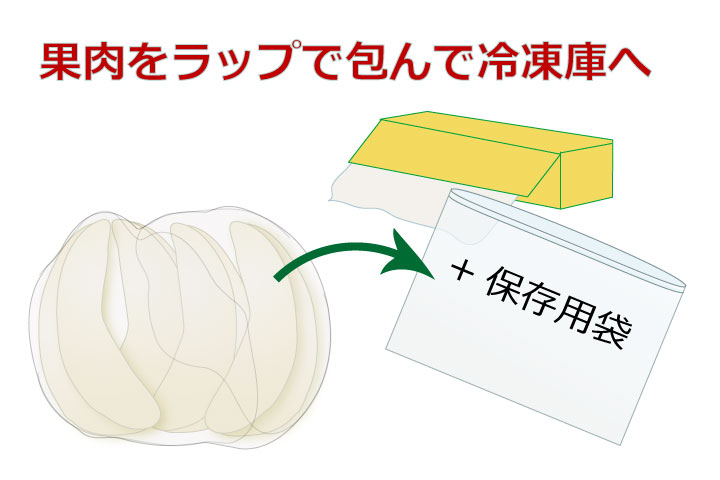

長期保存したい場合は、梨をくし形にカットして冷凍するという方法もあります。皮をむいてカットした梨をラップでぴったりと包み、保存用袋に入れて冷凍室へ。

ただし、冷凍した梨を解凍するとシャリッとした食感はなくなってしまいます。そのため半解凍の状態でシャーベット風に食べたり、梨のスムージーにしたりして楽しむとよいでしょう。

食感は変わりますが、果肉を冷凍しておけばシャーベットやスムージーが楽しめます

低温・多湿で長期貯蔵を実現

梨の収穫時期は夏から秋にかけてですが、スーパーなどでは年明けでも梨が売られています。これらは保存性の高い品種を業務用貯蔵庫で長期保存したものです。

業務用の貯蔵庫は、温度が約2.5度、湿度は98%くらいの低温・多湿の環境となっています。家庭では実現が難しい貯蔵設備のおかげで、冬でもおいしい梨を食べることができるというわけです。