おいしい梨の選び方

梨は、豊水や新高などの「赤梨」と、二十世紀やかおり梨などの「青梨」があります。赤梨と青梨では選び方が若干違ってくるので、それぞれの注目すべきポイントを確認していきましょう。なお日本梨は西洋梨と違って追熟しないので、鮮度がよいうちに食べ切ることが大切です。

軸が太くて色ムラがなくふっくらとしたもの

梨は、軸が太くて果皮の色ムラが少なく、横にふくらんで幅広のものがよいでしょう。軸が太いものは栄養をしっかり吸収できているといわれます。なお「秋麗(しゅうれい)」は果皮に色ムラがあるのが特徴なのでとくに気することはありません。

この「南水」はどっしりとした形で、軸もしっかりしています。シャリッとした歯ごたえがあり、糖度は高いところで16.1度と甘味も強くジューシーでした

「秋麗」は果皮がまだらになりやすい品種なので、あまり見た目は重視しなくても大丈夫です

果皮に張りがありずっしりと重みがある

果皮に張りがあり、同じ大きさなら重みがあるものを選びます。重量感のあるものは、水分を多く含んでいてみずみずしい食感です。

果皮の張りがよくボリューム感のある「あきづき」。このあきづきはお尻の部分の糖度が14度と甘く、ほどよいかたさで果汁がたっぷりと含まれていて口当たりが良好でした

完熟すると果皮のザラザラが減る

「豊水」や「新高」「南水」など果皮が褐色の赤梨は表面がザラザラとしていますが、このざらつきは果実の熟度を知るための目安になります。

ザラザラとした点々は「果点コルク」と呼ばれ、気孔が塞がってコルク化したものです。未熟なうちはざらつきが強く、果実が熟すにつれて果点コルクは目立たなくなっていきます。そのため完熟間際になると果皮が少しなめらかになるのです。

また梨は一般的に未熟なほど果肉はかたくて酸味が強く、成熟すると果肉にやわらかさが出て甘味も増します。つまり、甘い完熟果を食べたいなら、ざらつきの少ないものを選べばよいというわけです。ただし、果皮がすべすべで赤みが濃すぎるものは、過熟になっている可能性があります。

なお、ざらつき具合は品種の違いや個体差、保存状態といった要因もあるので、ひとつの傾向として知っておくとよいでしょう。

表面がすべすべで少しやわらかさを感じた「筑水」。食べてみるとシャリ感はありませんでしたが、糖度は13~14度と甘みは強かったです

赤梨は熟すと少し赤みがかった色になる

赤梨は熟すにつれて皮の色が緑→黄土色→赤茶色になり、酸味が減少していきます。

そのため果皮の赤みが強いものは酸味が抜けていて甘味を感じやすい傾向にあります。逆に、酸味が残っているほうがよければ、あまり赤みが出ていないものを選んでもよいでしょう。

なお、果皮が赤いからといって必ずしも糖度が高いというわけではありません。緑色がかっていても甘いものもあるので、参考として考えてください。

また「幸水」も赤梨ですが、特性上、出始めの頃は少し黄緑色のものが多く、シーズン後半になると赤みがかったものが増えてきます。

※赤梨は、実際には果皮の外側ではなく、内側(コルク層下)にある「地色」で熟度を判断します。地色が緑色なら完熟前で、黄色なら成熟しているという具合です。とはいえ購入前に地色を見ることはできません。外側の色でもある程度は見分けられるため、ここでは1つの目安として紹介しています

果皮が赤茶色になった「新高」です。糖度はお尻の部分が14以上と十分な甘さがあり、さわやかな酸味もほんのり感じられておいしかったです

この「幸水」は果皮が赤みがかって茶色くなっています。糖度は15度前後と甘味が強くて酸味がおだやかでした

これは青みが残っている「幸水」。少し酸味がありましたが、糖度は14度前後としっかりと甘味がありおいしかったです

青梨は熟すと黄色みがかった色になる

「二十世紀」や「かおり梨」などの果皮が緑色の青梨は、熟すと果皮が緑→黄緑色→黄色に変わります。そのため緑色のものよりも、黄色みがかった果実のほうが酸味が減少しています。

酸味が弱いほうがよければ、少し黄色っぽくなったものを選ぶとよいでしょう。ただし、熟し過ぎたものは果肉がやわらかくなっていることがあります。

シーズン初めによく見られる黄緑色をした「二十世紀」。8月下旬に購入したもので、甘酸適和でさわやかな甘酸っぱさでした

こちらは9月中旬に購入した「二十世紀」。果皮が黄色くなっています。やや過熟だったようで、甘味はあるものの果肉はだいぶやわらかくなっていました

日持ち重視なら完熟ピーク前のもの

完熟したものは日持ちせず、状態によっては果肉がややソフトになっていることもあります。できるだけ日持ちさせたいなら、赤梨はほんのり赤みがある程度、青梨は明るい黄緑色~薄黄色をした完熟直前のものを選んでもよいかもしれません。

こちらの「豊水」は全体の赤みが強く赤茶色になっています。果肉はややソフトで、とてもジューシーでした

この「豊水」は薄茶色といった感じ。歯ごたえがよく、甘味の中にほどよい酸味もあり風味豊かでした

これは「なつしずく」という青梨です。どちらも果汁が豊富でほどよい甘さ。食感は、黄緑色のほうがややかためでシャリッとした歯ごたえ。黄色いほうはシャリ感が少し弱めでした

梨の「みつ症」は外観からはわかりにくい

梨は、りんごのように蜜が入る「みつ症(蜜症)」という生理障害が出ることがあります。これは果肉の中にソルビトールが入り込む症状のことで、その部分が水に浸ったように透明になり、傷んでいるように見えます。

症状が重いと食感や日持ちが悪くなってしまうため、ひどい状態であればお店で交換してもらうとよいでしょう。

しかし症状が軽いものに関してはそのままおいしく食べられ、これをあえて「蜜入り梨」として販売するケースもあります。

みつ症は外観からは判断しづらく、カットしてから気づくことがほとんどなので、確実に避けるのは難しいようです。

軽度のみつ症が出ている「豊水」。豊水はとくにみつ症が発生しやすい品種といわれています。これは果肉が少しやわらかめでしたが、お尻の部分の糖度は15度以上と甘味が強く、ジューシーで美味でした

こちらは「かおり梨」。軽~中度のみつ症で、一見すると傷んでいるように見えます。これも少しソフトながらもシャリシャリ感が残っていて、糖度13~14度程度のまろやかな甘味があり香りも良好でした

長期貯蔵された梨もおいしく味わえる

南水や「晩三吉(おくさんきち)」「愛宕(あたご)」など保存性の高い梨は、しっかり管理された適切な環境で貯蔵することで、品質を長期間保つことができます。年明けになっても梨を味わいたいなら、これらの梨を探してみましょう。

これは1月下旬に購入した「晩三吉」です。この晩三吉の糖度は14度以上と甘く、適度に酸味もあってさわやかな甘酸っぱさが楽しめました

「愛宕」は大玉の晩生品種です。1月上旬に食べたこの愛宕は、重さが770gほどあり食べごたえ十分。果皮はすべすべしていましたがシャリシャリ感もあり、糖度は13.8~15度と甘みと酸味のバランスも良好でした

梨の一番甘い部分はどこ?

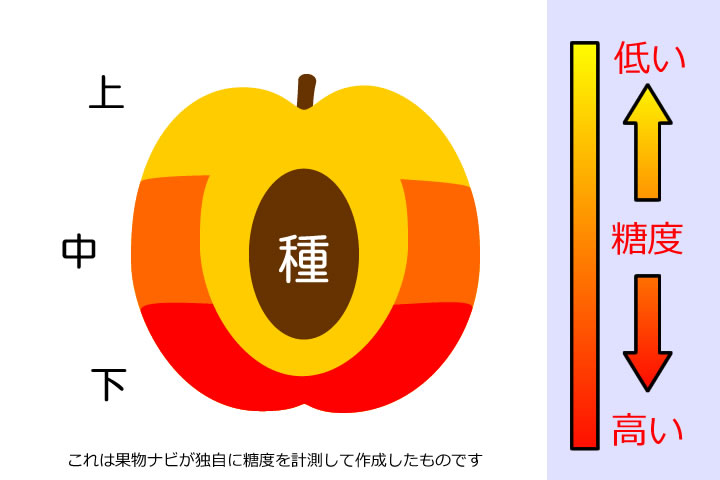

当サイトがこれまでに計測した梨の糖度データをもとに、果実のどの部分が甘味が強いのかをイラストで紹介しています。また平均糖度も計算しました。

枝側の軸部分を「上」として、お尻の部分を「下」とすると、上の平均糖度は約12.9度、中が約13.2度、下が約13.9度でした。なお、梨は中心部よりも皮に近い部分のほうが糖度は高く、この計測でも皮に近い部分の果肉で測っています。

梨の一番糖度の高い部位はお尻の部分ということになります。くし形に切った場合、軸側から食べていくと最後までしっかり甘味を感じられます。

●このページでは実際に食べた経験も踏まえて、一般的な選び方をまとめています。しかし糖度やおいしさを保証するものではありません。記事を参考にしたのにおいしくなかった場合はどうぞご容赦ください。

●糖度の数値は当サイトが独自に計測したものです。「Brix値(ブリックス値)」は「%」で表されますが、ここではわかりやすく「度」で表示しています。また、使用している簡易糖度計では、糖分だけでなくクエン酸などの「酸」も計測されてしまうため、必ずしも糖分だけの結果とはなりません。それを踏まえたうえでご覧ください。

●糖度が高い=おいしい、ということではありません。しかし、平均値よりも糖度が高いものは実際においしく感じるものが多いです。

●糖度を測定した個数は約10~200個と果物によって異なります。品種の重複はありますが、例えばあんずは10品種(12個体)で、いちごは91品種(118個体)を計測しています。

●糖度分布があるイラストは、わかりやすくするため大げさな色分けにしています。