マルメロ Quince

基礎データ DATA

マルメロの概要

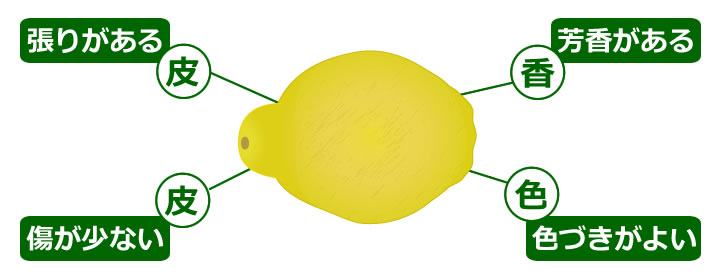

マルメロは秋が旬の果実です。「西洋かりん」とも呼ばれ、見た目がかりんに似ていて、熟すと果皮が明るい黄色になりよい香りが漂います。生食には適しておらず、果実酒やハチミツ漬け、ジャムなどに利用されます。

かりんとの見分け方はうぶ毛(綿毛)の有無です。よく見るとマルメロは果皮に短いうぶ毛がありますが、かりんには生えていません。またマルメロは形が洋梨に似て少しゴツゴツとしていますが、かりんは基本的に楕円形です。

木を見て判断する場合、葉を見ればわかります。かりんの葉はフチに細かいギザギザがありますが、マルメロの葉はギザギザしていません。また花が咲いていれば花の色でも見当がつきます。マルメロの花は白に少し紅色が差す程度ですが、かりんの花は紅色です。

マルメロの産地は長野県や青森県、秋田県など涼しい地域です。なお長野県など一部の地域ではマルメロを「かりん」と呼ぶそうです。かりんに関しては「カリンのページ」で紹介しています。

マルメロの歴史

マルメロは中央アジアのイランやトルキスタンあたりが原産地とされています。古くにヨーロッパへ伝わり、古代ローマ時代には栽培されていたそうです。アメリカ大陸発見後は、移民によってアメリカに伝わりました。

日本へは1600年代にポルトガルから長崎に伝来したといわれています。小野嵐山の「本草綱目啓蒙(1803年頃)」では、マルメロの項目で「カリンに似ているものの、香気はカリンよりも少ない」と記されています。文末では「かりんとマルメロを一緒にして売る者が多い」と締めくくられ、一部の人がマルメロとかりんを同じものとして扱っていることがうかがえます。

マルメロという名前はポルトガル語の「Marmelo」から来ています。ちなみに柑橘を使ったジャムを「マーマレード」といいますが、もともとポルトガルのマルメロジャム「Marmalade(マルメラーダ)」が由来とのことです。

マルメロの栄養と効能

おもな栄養成分(可食部100g中)

カリウム(160mg)、食物繊維総量(5.1g)

期待される効能

風邪予防、高血圧予防、動脈硬化予防、脳梗塞予防、心筋梗塞予防

高血圧の予防によいとされるカリウムや整調作用のある食物繊維などを含みます。ただ、エキスだけを利用する場合、食物繊維の効果はあまり期待できません。また、マルメロはかりんと同様にのどによいとされます。

栄養成分表を見る

マルメロの種類

マルメロ

かりんによく似た果実で果皮は黄緑色~黄色。サイズは10cm前後で少しボコッとした形をしています。果肉がかたくザラザラしているので生食には向かず、ジャムやハチミツ漬け、果実酒などに利用します。

各地の年間収穫量 マルメロ

円グラフと下表の割合(%)が違うときは?

上の円グラフの割合(%)と下の表の割合(%)の数値が違うことがありますが、その場合は下表のほうが正しい数値です。

下の表は出典である農林水産省のデータに記されている「全国の合計値」から割合を計算したものです。

上の円グラフも農林水産省のデータですが、こちらは全国ではなく主要生産地のみのデータなので、値が公表されていない都道府県は含まれていません。

また、ページ上部の「基礎データ」にある「おもな産地」の数値は、下表の割合(シェア)を四捨五入したものです。

出典:農林水産省統計

マルメロはおもに長野県と青森県で栽培されています。長野県の収穫量は約26トンで、全体の70%以上を占めています。青森県の収穫量は約9トンで、全体の20%以上を占めています。

栽培面積・収穫高の推移

出典:農林水産省統計

2022年のマルメロの栽培面積は約9ヘクタール。収穫量は約35トンで、出荷量は約19トンです。

主要生産国(上位5か国)

出典:FAOSTAT(2023年)

マルメロ生産の上位5か国は、トルコ、中国、ウズベキスタン、イラン、モロッコです。1位のトルコの生産量は年間約19万2,237トンで全体の約28%を占めています。2位の中国は年間約11万1,576トンで全体の約16%、3位のウズベキスタンは年間約9万5,654トンで全体の約14%です。

果物統計のページに移動