いちご 苺 Strawberry

基礎データ DATA

いちごの旬(出回り時期)

※これはいちごの出回り量の割合をグラフ化したものです。農林水産省統計 青果物卸売市場調査 品目別:主要卸売市場計(2023年)を参考にしています

いちごの概要

子供から大人まで人気のイチゴは、おいしいだけでなく、ビタミンCが豊富に含まれている果物(※)です。中ぐらいの大きさなら7~8粒も食べれば1日の所要量の大半をカバーしてくれます。イチゴといえば、かつては「女峰」や「とよのか」が主力品種でしたが、今は「とちおとめ」や「あまおう」「紅ほっぺ」などが主流。イチゴは10~20年くらいで世代交代が行われるため、次々に新しい品種が誕生していて、近年は「白いちご」やピンク色のいちごも増えてきました。

※農林水産省ではイチゴやメロン、スイカを「果物」ではなく、「果実的野菜」として分類していますが、ここでは果物として紹介します

いちごの歴史

野生のイチゴは石器時代からヨーロッパ、アジア一帯で食べられていましたが、現在のようなイチゴが栽培されはじめたのは200年ほど前のことです。南アメリカから持ち込まれた品種と、北アメリカから持ち込まれた品種が自然交雑したものといわれています。

日本には江戸時代の終わり頃に伝わりましたが、そのときには定着せず、その後明治32年頃にフランスの品種が導入されたことで本格的な栽培が始まりました。

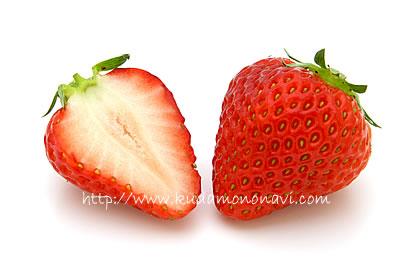

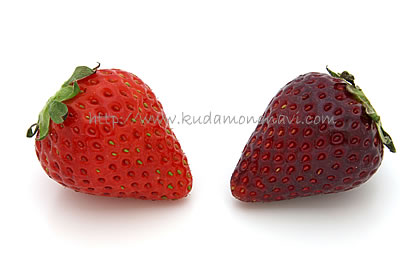

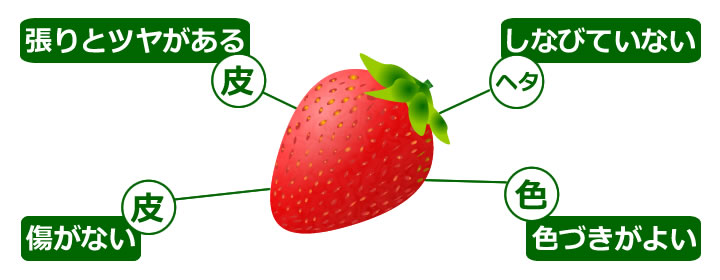

いちごの選び方(見分け方)

- 果実全体が赤く染まっている

- 品種によっては色が薄めでも完熟状態

- 白いちごやピンクいちごは時期で色が変わる

- 果皮に張りとツヤがある

- 果実の先端に白色や緑色が残っていない

- へたがピンとしてツブツブがくっきり

- いちご特有の甘い香りがする

- 家庭用ならサイズや形は気にしなくてOK

- いちご狩りの場合はへた周辺に注目

いちごの選び方を見る

いちごの栄養と効能

おもな栄養成分(可食部100g中)

ビタミンC(62mg)、 葉酸(90mcg)、食物繊維(1.4g)

注目成分

アントシアン

期待される効能

風邪予防、美肌効果、貧血予防、高血圧予防、動脈硬化予防、脳梗塞予防、心筋梗塞予防、がん予防

イチゴはビタミンCが豊富で風邪予防や美肌効果に期待できます。また、血を作るビタミンといわれている「葉酸」も豊富に含まれているので、貧血予防にも効果的。また、イチゴには血糖値の上昇やコレステロールの吸収を抑制する食物繊維のペクチンも含まれています。

ブドウほどではありませんがイチゴにもポリフェノールの一種「アントシアン」という色素成分が入っていて、発がん抑制作用にも期待できます。

より詳細な栄養成分については、「栄養成分(グラフ)」もしくは「栄養成分(一覧表)」に掲載しています。

栄養成分表を見る

いちごの種類

とちあいか

栃木県農業試験場が育成して、2018年に品種登録の出願をしたいちごです。甘味が強くて果実が大きく、カットした断面がハート形になるのが特徴。酸味は弱めなので甘さをしっかりと感じられます。なお正式な品種名は「栃木i37号」といい、栃木県では「とちおとめ」からの転換品種となっています。

とちおとめ

1996年(平成8年)に品種登録された栃木県生まれのイチゴで、「久留米49号(とよのか×女峰)」と「栃の峰」の交配種です。平均15g前後と女峰よりも大きくて日持ちもよく、また酸味が少なく甘味が強いのが特徴。長年に渡り親しまれている品種です。

あまおう

「赤い、丸い、大きい、うまい」の頭文字から名付けられたあまおうは、「とよのか」の後継品種として福岡県で育成されたイチゴです。親は「久留米53号(とよのか×てるのか)」×「92-46(久留米49号×さちのか)」で、2005年(平成17年)に「福岡S6号」という名前で品種登録されました。糖度が高くて酸味とのバランスもよく、粒が大きいのが特徴です。

ひのしずく

熊本県の特産で正式な品種名は「熊研い548」といいます。親は「さちのか×栃の峰」×「久留米54号×栃の峰」で、2006年(平成18年)に品種登録されました。平均果重は18g以上と大きめで、紅色の果皮はツヤがあり美しい外観をしています。果皮はやややわらかく、みずみずしくて甘味があり酸味は控えめです。

紅ほっぺ

粒が大きく鮮やかな紅色をしていて、果肉も赤くなるのが特徴。「章姫」×「さちのか」の交配種として静岡で誕生し2002年(平成14年)に登録された品種です。糖度が平均12~13度と高く、たっぷりの甘味の中に適度な酸味が調和しています。

さちのか

「とよのか」と「アイベリー」を掛け合わせた品種で、2000年(平成12年)に品種登録されました。サイズは10~20gほどで、果皮は濃い赤色に染まり、糖度が高くて甘酸適和。香りも良好で、果肉がしっかりしていて日持ちがよいイチゴです。

さがほのか

酸味が少なく甘味の強いイチゴで、「大錦」×「とよのか」の交配種として佐賀県で育成され2001年(平成13年)に品種登録されました。果実は比較的大きめで香りがよく、中の果肉が白いのが特徴です。果肉がしっかりしているので日持ちがよく、主流品種の1つとなっています。

やよいひめ

平均果重が20gと大粒で、2005年(平成17年)に登録された品種です。親は「とねほっぺ×とちおとめ」×「とねほっぺ」で群馬県で育成されました。果皮は明るい赤色で、果肉がかためで日持ちがよく、甘味が強くて酸味とのバランスも良好です。

あすかルビー

奈良県生まれの「あすかルビー」は、2000年(平成12年)に登録された品種です。甘味と酸味のバランスがよく、果皮はルビーのような光沢のある赤色をしています。サイズは大きめで果肉はややかたく、比較的日持ちするのが特徴。親は「アスカウェイヴ」×「女峰」です。

ゆめのか

2007年(平成19年)に品種登録された愛知県生まれのイチゴです。果皮は鮮やかな赤で果実はややかため、サイズは20g前後で円錐形をしています。親は「久留米55号」×「出願者所有の育成系統」で、甘酸のバランスがよく果汁も豊富です。

越後姫

「ベルルージュ×女峰」と「とよのか」の掛け合わせから誕生し、その名の通り新潟県で育成されて1996年(平成8年)に品種登録されました。果皮はやわらかめで香りがよく、甘味は強めで酸味はおだやか。6月頃まで味わえるのも魅力です。

さぬき姫

「さちのか×とちおとめ」と「さがほのか」を交配して香川県で育成され、2009年(平成21年)に品種登録されました。サイズは18g前後で果汁が多く、甘味と酸味が調和した味わい豊かなイチゴです。

とよのか

親は「ひみこ」×「はるのか」で、1984年(昭和59年)に品種登録されました。丸みのある円錐形の果実は光沢があり、鮮やかな赤色をしています。甘味と酸味がほどよく調和していて、香りがよく風味豊か。かつては西日本を代表する品種でしたが、現在は生産量が減少しています。

女峰(にょほう)

「はるのか」「ダナー」「麗紅」をもとに交配・選抜を行い育成した品種で、1985年(昭和60年)に登録されました。以前は「とよのか」と人気を二分し、栃木県を中心に東日本で栽培されていましたが、「とちおとめ」の登場により生産量は減少。光沢のある赤色の果実は甘酸っぱくてジューシーです。

章姫(あきひめ)

「久能早生」と「女峰」交配した品種で1992年(平成4年)に登録され、静岡県をはじめおもに東日本で栽培されています。サイズは女峰の約1.5倍あり、口当たりがやわらかく甘味も十分。形はやや長めの円錐形で、果皮はきれいな紅色をしています。

アイベリー

1983年(昭和58年)に愛知県にある種苗会社で誕生。親の来歴は不明です。果皮は濃い赤色で甘酸のバランスがよく、粒が大きいのが特徴。大きいものは50g以上になり、見た目も味もよいイチゴです。

もういっこ

宮城県で誕生したイチゴです。親は「出願者所有の育成系統」×「さちのか」で、2008年(平成20年)に品種登録されました。果皮はきれいな赤色をしていて、果肉はややかため。サイズは比較的大きく、1粒30g以上のものも多いようです。甘味と酸味のバランスがよく、1つ食べるともう1つ食べたくなることからこの名前が付けられました。

初恋の香り

山梨県の種苗会社と福島県内の育種者が開発し、2009年(平成21年)に登録されたイチゴです。このイチゴは熟しても赤くならず全体が白いのが大きな特徴で、ほのかにピンク色になることもあります。見た目は未熟のようですが、味は甘酸のバランスがよく、普通のイチゴと変わりません。香りもよく贈答用としても人気です。

スカイベリー

栃木県農業試験場が開発したイチゴで、正式な品種名は「栃木i27号」。「スカイベリー」は公募によって付けられたブランド名(商標登録)です。親は「00-24-1」×「栃木20号」で、甘酸のバランスがよく食味に優れ、果実は円錐形でサイズが大きいのが特徴。収量の約2/3が3Lサイズになるそうです。

古都華(ことか)

奈良県農業総合センターが育成したイチゴで、2011年(平成23年)に品種登録されました。交配品種は「7-3-1」と「紅ほっぺ」です。香りが豊かで甘味と酸味も強く濃厚な味わい。ツヤのある濃い紅色の果肉はしっかりしていて歯ごたえがあり、日持ちにも優れています。ちなみに古都華という名前は公募によって決まりました。

いばらキッス

2012年に登録された茨城県のオリジナル品種です。親の組み合わせは「とちおとめ」×「レッドパール×章姫」。果実はややかためで、果皮は光沢のある濃い赤色をしています。サイズは大きめで縦長の円錐形。糖度が高くてほどよい酸味を含み、果汁も豊富で食味のよいいちごです。ちなみに「いばらキッス」という名前は公募により選ばれました。

きらぴ香

2017年に品種登録されたいちごです。静岡県農林技術研究所が所有する育成系統どうしを交配して選抜し育成しました。形は大粒で縦長の円錐形で、赤く染まった果皮はツヤがあり果実はかため。同じ静岡県で誕生したいちご「紅ほっぺ」と比べると、糖度は同等程度で酸味は少なめとなっています。上品な香りを持ちなめらかな口当たりが楽しめます。

いちごさん(佐賀i9号)

「いちごさん」は、「さがほのか」の後継として佐賀県で開発された品種です。正式な品種名は「佐賀i9号」。親は「佐系14号」×「やよいひめ」で、2018年に登録されました。整った円錐形の果実は濃赤色をしていて、中の果肉まで赤いのが特徴。味は甘くさわやかな香りとみずみずしさがあり、食味良好です。果皮と果肉が鮮やかな赤色なのでケーキやお菓子、ジャムなどの加工品にも向いています。

おいCベリー

農研機構九州沖縄農業研究センターが育成し、2012年(平成24年)に品種登録されました。交配親は「9505-05」×「さちのか」で、円錐形の果実は比較的大きく、果皮は光沢のある濃赤色。香りがよくて糖度が高く、適度な酸味もあって濃厚な味わいです。ビタミンCをはじめとした高い栄養価を目指した品種で、ビタミンCの含有量は親のさちのかの約1.3倍とされます。

かおり野

「かおり野」は三重県が開発し、2010年(平成22年)に登録された品種です。親の組み合わせは「0028401」×「0023001」。円錐形の果実は光沢のある橙赤色で、糖度が高くて酸味は低め。名前に「かおり」とあるように、甘い香気成分「リナロール」を多く含んでいて、食べたときに特有の香りが口の中に広がります。また、11月から収穫できる極早生性で、「炭疽病」に対して抵抗性を持っているのも特徴です。

チーバベリー(千葉S4号)

千葉県が開発した「チーバベリー」は、粒の大きさとみずみずしさが特徴のいちごです。親は「02-19」×「とちおとめ」で、2015年(平成27年)に品種登録されました。果実の形は円錐形で、果皮は鮮やかな赤色。果肉の中まで赤く染まります。甘味とほどよい酸味が調和し、食味も良好。3月頃に収穫ピークを迎えるため、千葉県では春のいちご狩り用品種としても活躍しています。

まりひめ(毬姫)

「まりひめ」は、和歌山県のオリジナル品種です。和歌山県農業試験場で育成され、2010年(平成22年)に品種登録されました。両親の掛け合わせは「章姫」×「さちのか」で、収量が多く、いちごの需要の高い12月上旬から収穫できるのが特徴です。果実は大きめの円錐形をしていて、果皮は光沢のある鮮やかな赤色。糖度が高くて酸味は少なく、ジューシーな味わいです。

ゆうべに(熊本VS03)

「ゆうべに」は熊本県が育成したオリジナル品種です。親は「07-13-1」×「かおり野」で、2017年に「熊本VS03」の品種名で登録されました。果実は円錐形で、果皮は鮮やかな紅色。甘味と酸味の調和がとれていて、上品な味わいです。ゆうべにという愛称は一般公募の中から選ばれたもので、熊本の熊の音読「ゆう」と、果皮の紅色「べに」から名付けられました。

よつぼし

「よつぼし」は三重県、香川県、千葉県、九州沖縄農業研究センターが共同で開発したいちごです。親は「三重母本1号」×「A8S4-147」で、2017年に品種登録されました。一般的ないちごは「ランナー」というつるを使って苗を増殖させますが、よつぼしは種子から繁殖するというのが大きな特徴。光沢のある果実は糖度が高く、酸味も適度に含まれていて濃厚な風味が味わえます。早ければ11月下旬頃から収穫されます。

桃薫(とうくん)

「桃薫」は、農研機構の野菜茶葉研究所と北海道農業研究センターが育成したいちごです。果皮が淡いピンク色をしていて、「桃」のような香りがあるのが特徴。この芳醇な香りが名前の由来にもなっています。親は「K58N7-21」×「久留米IH1号」を掛け合わせて誕生し、2011年(平成23年)に登録されました。果実はやわらかくて、甘さと酸味のバランスが良好。色や香りの特性を生かして、ケーキやタルトなどにも利用されています。

恋みのり(こいみのり)

「恋みのり」は、農研機構が開発したいちごです。親の掛け合わせは「03042-08」×「熊研い548(ひのしずく)」で、2020年(令和2年)に品種登録されました。果実はほどよいかたさがあり、香りがよくて甘味と酸味のバランスが良好。短円錐形のずんぐりとした形をしていて、果皮は鮮やかな赤色で、果肉は中まで白色です。サイズは約18gと比較的大きく、収量が多いのもポイント。12月頃から出回ります。

こいのか(恋の香)

「こいのか」は、「さちのか」と「とちおとめ」を交配して誕生したいちごです。農研機構九州沖縄農業研究センターで育成され、2011年(平成23年)に品種登録されました。果実は円錐形をしていて、サイズは中程度。果皮は鮮やかな赤色で、果肉は白く中心部は少し赤く色づきます。甘味と酸味がほどよく調和して食味がよく、日持ちも良好。なお、正式な品種名はひらがな表記ですが、「恋の香」とも表記されます。12月頃から5月頃までがシーズン。

パールホワイト(イロハ-001)

「パールホワイト」は見た目が美しい白いちごです。奈良県の前田氏が育成し、2015年(平成27年)に品種登録されました。正式な名前は「イロハ-001」で、パールホワイトは愛称になります。果実は卵円形で果皮は薄くピンクがかった白。果肉の中まで白色ですが、つぶつぶ(そう果)の部分は真っ赤に染まります。白いちごとしては糖度が高く、酸味はおだやか。シーズンは12月頃から4月頃までとなっています。

淡雪

「淡雪」は淡いピンク色をしたいちごです。鹿児島県の山下氏によって育成され、2013年(平成25年)に品種登録されました。果実はやや大きめの円錐形で、果皮はうっすらと赤みがかった桃色。果肉は白っぽい淡赤色に染まります。果実はややかためで、甘味があって酸味は控えめです。12月頃から4月頃がシーズン。

真紅の美鈴

別名「黒いちご」といわれる「真紅の美鈴(しんくのみすず)」は、千葉県の成川昇氏が育成したいちごです。果皮が黒っぽい濃紅色になるのが特徴で、果肉も濃い赤色。甘くて酸味がおだやかで、特有の香りを有していて深みのある味わいです。両親の掛け合わせは「麗紅」と「ふさの香」で、2015年(平成27年)に品種登録されました。

糖度と酸度の比較

各研究機関の資料にある、いちごの糖度と酸度のデータをグラフにまとめたものです。このグラフでは上に行くほど糖度が高く、右に行くほど酸度が高くなります。●印が大きいほど糖酸比が大きいので酸味が少なく甘く感じます。

●印にマウスカーソルを合わせると品種名と糖度、酸度などが表示されます。

データは研究時のもので、収穫時期や産地、栽培方法などによって値は変化します。大まかな目安としてお考えください。また文字数の関係で出典のタイトルは省略しています。

各地の年間収穫量 いちご

円グラフと下表の割合(%)が違うときは?

上の円グラフの割合(%)と下の表の割合(%)の数値が違うことがありますが、その場合は下表のほうが正しい数値です。

下の表は出典である農林水産省のデータに記されている「全国の合計値」から割合を計算したものです。

上の円グラフも農林水産省のデータですが、こちらは全国ではなく主要生産地のみのデータなので、値が公表されていない都道府県は含まれていません。

また、ページ上部の「基礎データ」にある「おもな産地」の数値は、下表の割合(シェア)を四捨五入したものです。

出典:農林水産省統計

2023年のいちごの収穫量のうち最も多いのは栃木県で、約2万4,600トンの収穫量があります。2位は約1万6,000トンの収穫量がある福岡県、3位は約1万1,700トンの収穫量がある熊本県です。

栽培面積・収穫高の推移

出典:農林水産省統計

2023年のいちごの栽培面積は約4,780ヘクタール。収穫量は約16万1,800トンで、出荷量は約14万9,900トンです。

いちごの輸入先と輸入量

出典:財務省統計

いちごは5か国から輸入されています。輸入先トップはアメリカで輸入量は約2,282トン、全体の約80%を占めています。2位はオランダの約426トンで全体の約15%程度です。3位はイギリスの約121トン。4位は約9.9トンのメキシコと続きます。

いちごの輸出先と輸出量

出典:財務省統計

2024年には16か国に輸出され、トップは約1,610トンの香港です。2位は約191トンの台湾、3位は約118トンのシンガポールと続きます。

年別輸出入量

出典:財務省統計

いちごは輸入と輸出が行われています。2024年の輸入量は約2,840トンで輸入額は約50億9,435万円。輸入量は前年と比べると354トン(約11%)減少しています。また、輸出量は約2,070トンで輸出額は約54億470万円。輸出量は前年と比べると437トン(約17%)減少しています。

主要生産国(上位5か国)

出典:FAOSTAT(2023年)

イチゴ生産の上位5か国は、中国、アメリカ、エジプト、トルコ、メキシコです。1位の中国の生産量は年間約420万9,270トンで全体の約40%を占めています。2位のアメリカは年間約125万100トンで全体の約12%、3位のエジプトは年間約73万1,145トンで全体の約7%です。

果物統計のページに移動